【耐火材料網】

時間進入2022年末,多個省份和地市陸續年內發布碳達峰實施方案。省級層面,各地大多延續了中央的提法,即在2030年(之前)實現碳達峰。各地的規劃均涉及能源轉型、產業升級、多行業控碳、減碳等核心舉措,中國省一級的控碳減碳版圖已面目初顯。

作為實現"雙碳"目標的關鍵一步,多地在碳達峰方案中辟專章規劃能源轉型,上海、海南、天津等地更是將其列為重點任務的第一項。其中,各地都給出了多種削減煤炭消費的舉措,北京更是表態,非應急情況下基本不使用煤炭。同時,發展本地的新能源產業也被各地列入日程,多地都在布局氫能研發工作,建設氫產業鏈或產業集群。

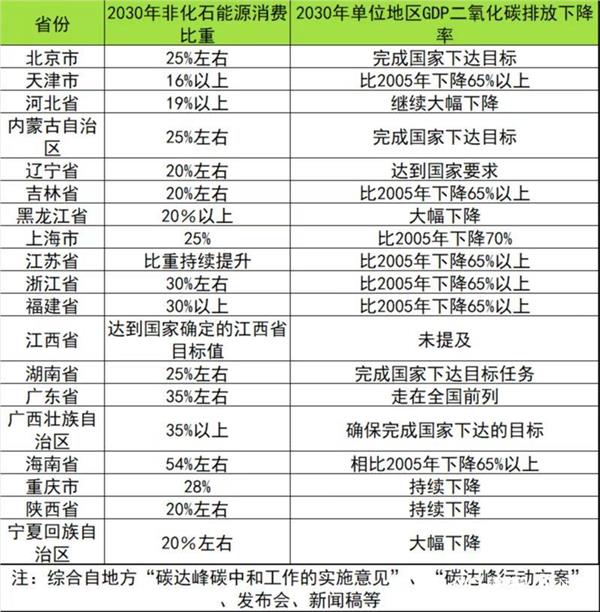

不過,從已公開的情況來看,各地對碳達峰實施方案的披露情況不一。天津、海南等地僅發布精簡后的規劃文件;另有多地僅發布新聞通稿,尚未上網公開全文。幾項核心指標中, 有15省份發布了"2030年的非化石能源占消費占比"的量化指標, 有7個省份發布了"單位生產總值二氧化碳排放降幅"的量化指標,其余地區均為定性描述。

十余省份年內公布碳達峰方案,壓減非化石能源消費海南力度最大

11月8日,《湖南省碳達峰實施方案》向社會公開,此文件已于10天前在內部下發。自今年7月起,上海、江西、吉林、海南、天津、黑龍江、遼寧、江蘇、北京、湖南等省份陸續公布了"碳達峰實施方案"。從公開信息看,其他地區也正在制定方案,或出臺方案但未向社會公開。

這表明多地已逐漸形成推動雙碳目標的文件體系,中國省一級的控碳減碳版圖已面目初顯。綜合多地情況,其中,省級"碳達峰碳中和工作的實施意見"是貫穿兩個階段的頂層設計,近期陸續出臺的"碳達峰實施方案",則聚焦碳達峰的實現。

2021年前后,多市率先發布了不同的碳達峰時間點,其中武漢等地更是提出要在2022年實現碳達峰,頗受矚目。與之不同的是,省級層面的碳達峰時間點均按照國家目標,設定為2030年或2030年前。

"統一動作"或與中央層面的規定有關。2021年10月,國務院發布《2030年前碳達峰行動方案》,要求各省、自治區、直轄市政府要按照國家總體部署,結合本地區資源環境稟賦、產業布局、發展階段等,堅持全國一盤棋,不搶跑,科學制定本地區碳達峰行動方案,提出符合實際、切實可行的碳達峰時間表、路線圖、施工圖,避免"一刀切"限電限產或運動式"減碳"。各地區碳達峰行動方案經碳達峰碳中和工作領導小組綜合平衡、審核通過后,由地方自行印發實施。

其他關鍵指標各地表現出了差異性。國家方案中,2030年的"非化石能源消費比重"要達到25%左右,各地通常設定在20%~35%間。 國家方案將2030年的"單位地區生產總值二氧化碳排放比2005年下降率"設為65%以上,地方多在65%或70%。

非化石能源消費包括核能、風能、太陽能、水能、生物質能、地熱能、海洋能等可再生能源,也是推動能源轉型的主要方向。各地多將2030年的非化石能源消費比重設定在20%~35%間,例如,吉林寧夏遼寧陜西等為20%,湖南內蒙古為25%,重慶為28%,福建浙江為30%,廣東廣西為35%。占比最大的為海南,要"力爭提高至54%左右"。此外,還有部分省份沒有給出明確的量化指標,江蘇僅表示"比重持續提升",江西則稱"達到國家確定的江西省目標值"。

單位GDP二氧化碳排放降低,指每生產1單位GDP所產生二氧化碳排放量與2005年相比的降低比例。國家發改委稱,設置該指標,有利于引導能源清潔低碳高效利用和產業綠色轉型,確保2030年前實現碳排放達峰。

但明確披露"單位地區生產總值二氧化碳排放比2005年下降率"的省份更少。已公布省份中,目標降幅最大的為上海,定為下降70%;天津、吉林、福建、浙江、江蘇、海南等省份定為下降65%以上。此外,湖南、內蒙古、廣西、遼寧等省份僅稱"確保完成國家下達的目標";河北為"繼續大幅下降";重慶、陜西為"持續下降"。

多地向社會公開招標碳達峰方案,要求目標明確、路徑清晰、措施可行

南都記者關注到,在編制碳達峰實施方案過程中,多地都曾公開向科研院所、咨詢公司、行業協會等招標,委托其研究和編制方案。中標價格在百萬元左右。

例如,遼寧在今年8月發布的《遼寧省碳達峰實施方案編制研究中標(成交)結果公告》顯示,中國循環經濟協會以229.5萬元中標。該服務要求,中標方將在與采購人簽訂合同后20個工作日內,提交遼寧省碳達峰實施方案基礎研究初稿。

這份公告還透露了起草碳達峰方案的要求。包括,充分銜接黨中央、國務院《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》要求以及國家相關戰略部署、專項規劃、產業規劃等;充分體現遼寧發展實際與發展基礎,將維護國家"五大安全"、做好結構調整"三篇大文章"、實現遼寧振興發展與推進遼寧碳達峰碳中和相結合;形成目標明確、路徑清晰、措施可行的遼寧省碳達峰實施方案研究成果等。

"碳排放總量仍居全國前列,10年內完成碳達峰任務異常艱巨"的山西,多個地市都公開招標碳達峰碳中和方案。例如,朔州市今年3月發布"朔州市2030年前碳達峰碳中和行動方案",國家發展和改革委員會能源研究所以69.5萬元中標。晉城市碳達峰碳中和工作有關方案編制課題研究在今年9月開標,山西科城能源環境創新研究院以149.5萬中標。大同市碳達峰碳中和目標測算及路徑研究項目也在9月開標,山西科城能源環境創新研究院以116萬中標。

此外,青海還就多行業的碳達峰方案統一招標。青海省工程咨詢中心今年3月招標《青海省碳達峰與碳中和行動方案編制項目》,中國科學院青藏高原研究所以800萬元拿下此單。

該招標要求,編制青海省碳達峰實施方案一份,工業、能源、交通運輸物流、城鄉建設、農業農村、服務業領域碳達峰實施方案六份,西寧、海東、海西、海南、海北、黃南、果洛、玉樹8個市州碳達峰實施方案八份,青海省碳中和示范區建設研究報告、"雙碳"目標倒逼下青海省經濟轉型升級和高質量發展研究報告、青海省推進"雙碳"目標任務對國家實現"雙碳"目標的貢獻程度研究報告三份。

大力削減煤炭消費,北京提出非應急情況下基本不使用煤炭

作為實現雙碳目標的關鍵一步,多地在碳達峰方案中辟專章規劃能源轉型,上海、海南、天津等地更是將其列為重點任務的第一項。

各地的舉措大體可歸為四類。前兩類部署能源轉型,如推進化石能源的減量替代,發展非化石能源和清潔能源。后兩類關注能源安全,如調控油汽消費及天然氣保供,建設適應新能源接入且結構堅強的新型電力系統。

如何控制和減少煤炭消費?上海提出,落后燃煤機組等容量替代,按照不超過原規模2/3保留煤機,"十四五"期間本市煤炭消費總量下降5%左右,煤炭消費占一次能源消費比重下降到30%以下。天津明確,加大燃煤鍋爐改燃關停力度,提高煤炭集約利用水平。吉林要求,逐步削減小型燃煤鍋爐、民用散煤用煤量,嚴控新建燃煤鍋爐,縣級及以上城市建成區原則上不再新建每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐。

值得注意的是,提出一系列削減煤炭消費的措施后,北京更是表態,"非應急情況下基本不使用煤炭"。

發展本地的新能源產業也被各地列入日程,包括分布式光伏、地熱、風電、水電、核電等。同時,多地都在布局氫能研發工作,海南提出,建立制氫、儲運氫及用氫的全產業鏈,打造一區(氫能產業先行示范區)、一環(全島場景應用示范環)、多點(氫能產業發展落地平臺)的氫能發展路徑。北京提出,推動京津冀規模化、協同化布局氫能產業,打造氫能產業集群,聯合開展氫燃料電池核心技術攻關、新材料研發和商業化應用。

在推進雙碳目標、推進能源轉型的過程中,多地均重視能源自給能力建設,如明確未來要實現的裝機容量,此外,海南明確表示,"到2030年,能源自給率達54%"。同時,一些用電大省,也提出加強省外電能的引進力度。

例如,上海表示,進一步加大市外非化石能源電力的引入力度。加強與非化石能源資源豐富的地區合作,建設大型非化石能源基地,合理布局新增和擴建市外清潔能源通道(可再生能源電量比例原則上不低于50%),力爭"十五五"期間基本建成并投入運行。天津明確,到2025年,力爭外受電量占全市用電量比重超過三分之一、外受電中綠電比重達到三分之一。湖南也提到建設外電入湘通道,力爭祁韶直流輸送能力提升至800萬千瓦,實現雅江直流分電湖南400萬千瓦,加快推進"寧電入湘"工程建設等。

與之對應,作為發電大省的內蒙古表示,完善跨區域交易政策機制,推動風電光電火電打捆外送中長期交易,在滿足區內新能源消納需求的同時,利用外送通道富余容量開展新能源外送交易。

在浙江湖州市吳興區東林鎮一家機動車回收拆解企業的智能化立體存儲庫內,等待拆解的機動車有序停放在存儲架上。近年來,湖州市大力發展綠色低碳循環經濟。 新華社發

推動產業結構轉型升級,發展循環經濟,打造低碳產業鏈

在推進能源、冶金、建材、化工、城建、交通等領域實現碳達峰同時,多地也在方案中同步推進產業結構轉型升級。

江西在其碳達峰方案的解讀稿中談到,江西二氧化碳排放呈現總量低、人均低、強度低的特點,碳排放總量在中部六省最低,人均碳排放和碳排放強度分別約為全國平均水平的60%、75%。與發達省份相比,江西是革命老區,經濟總量不大,正處于厚積薄發、爬坡過坎、轉型升級的關鍵時期,工業化、城鎮化正在深入推進。

"(江西)經濟發展和民生改善任務還很重,能源消費仍將保持剛性增長,需要我們下更大的力氣統籌好經濟社會發展和碳達峰工作。"該解讀稱。

江西碳達峰方案稱,要打造低碳產業鏈。包括,航空、電子信息、裝備制造、中醫藥、新能源和新材料等優勢產業,延伸產業鏈、提升價值鏈、融通供應鏈。強化能源、鋼鐵、石化化工、建材、有色金屬、紡織、造紙、食品等行業間耦合發展,推動產業循環鏈接,支持鋼化聯產、煉化一體化、林紙一體化等模式推廣應用。

北京則延續其嚴格的產業調整政策。文件稱,持續推進不符合首都功能定位的一般制造業調整退出,嚴控、壓減在京石化生產規模和剩余水泥產能,研究制定石化行業低碳轉型工作方案。適時修訂新增產業的禁止和限制目錄,統籌納入碳排放控制要求,堅決遏制高能耗、高排放、低水平項目盲目發展。在為建設數字經濟標桿城市提供有力保障的基礎上,合理控制數據中心建設規模,提升新建數據中心能效標準,持續開展數據中心節能降碳改造。

在產業調整過程中,一個被多地提及的關鍵詞是"循環經濟",包括產業園區循環化改造,各類廢棄物回收利用、生活垃圾減量分類回收體系等。上海表示,要建成3-5個循環利用產業基地,培育一批循環經濟龍頭企業,提升固廢循環利用產業能級。吉林也明確,推進長春循環經濟產業園區建設。

值得一提的是,沿海城市天津提出著力壯大海水淡化與綜合利用產業。方案稱,支持建設集研發、孵化、生產、集成、檢驗檢測和工程技術服務于一體的國家海水資源利用技術創新中心,到2025年,海水淡化工程規模達到55萬噸/日,海水淡化水年供水量達到1億立方米左右。

(來源:南方都市報)